Une cuisinière de Genève en Californie

Une cuisinière de Genève en Californie

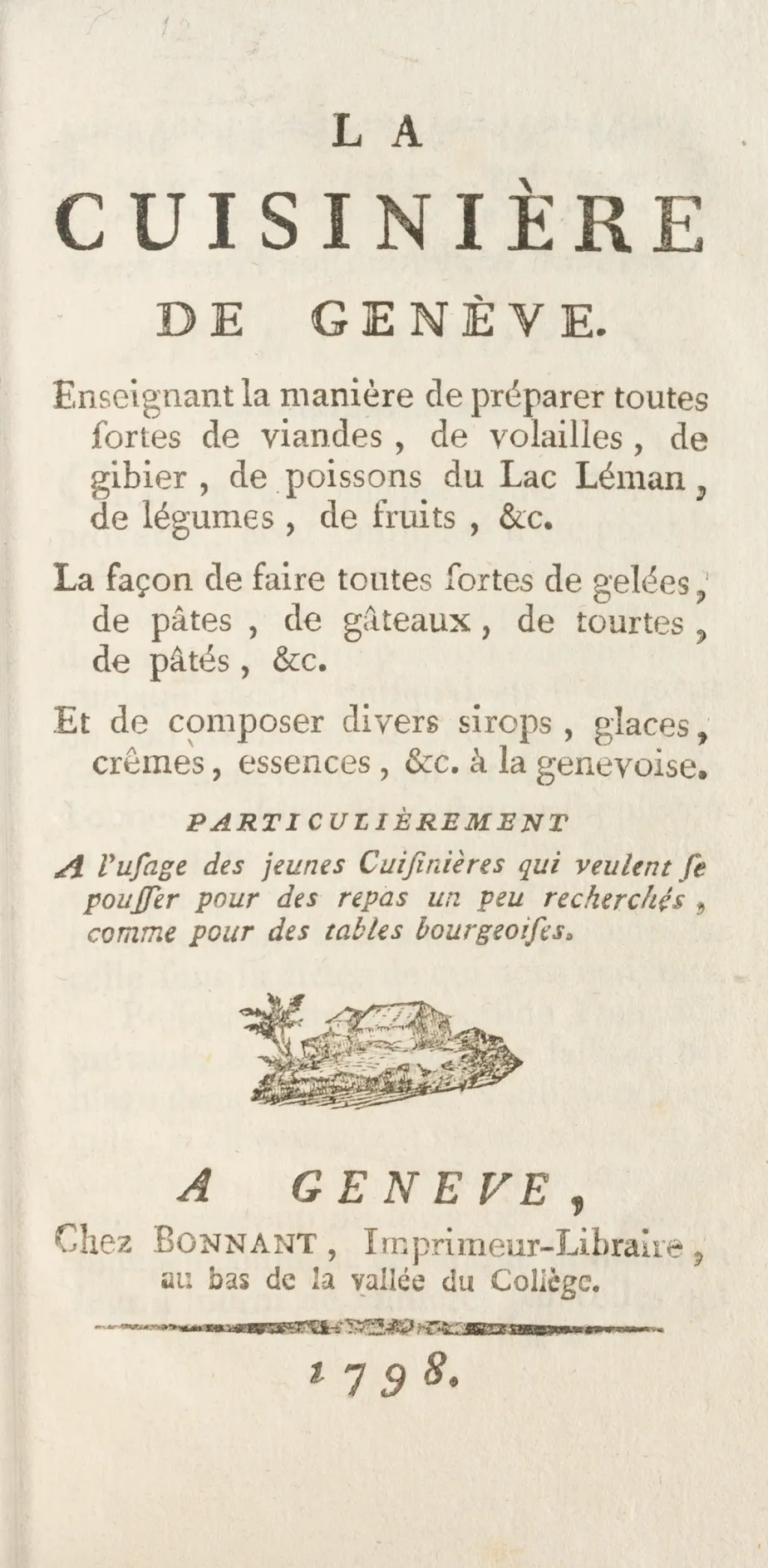

Premier du genre dans le canton, ce curieux et rarissime recueil de recettes a été imprimé par Jean-Pierre Bonnant en 1798. L’ouvrage au format de poche fait près de 200 pages. Sans illustrations. Il s’agit de la première édition, sans doute tirée à des centaines d’exemplaires, dont seuls deux ont été repérés dans les bibliothèques publiques: à la Bibliothèque nationale à Berne et à la Library of Congress à Washington. Un troisième exemplaire, faisant partie de la collection du baron belge Pierre de Combrugghe, a récemment été vendu aux enchères chez Christie’s.

Ce petit traité, dont l’identité de l’auteur n’a pas encore été percée à jour, s’adresse «aux jeunes cuisinières qui veulent se pousser pour des repas un peu recherchés, comme pour les tables bourgeoises».

Le contenu est résumé dans le titre, qui est en soi tout un programme et qui couvre tous les domaines de l’art culinaire: viandes, volailles, gibier, poissons du Léman, légumes, fruits. On y apprend aussi à faire des gelées, des pâtes, des gâteaux, des tourtes, des pâtés. Et à composer des sirops, des glaces, des crèmes et des essences. Et dans le livre, les quelque 550 recettes suivent ce classement.

A l’intérieur des rubriques, les recettes, sommaires il faut le reconnaître, sont classées par ordre alphabétique, car «la cuisine est une affaire de raisonnement et de goût». L’auteur affirme avoir «cherché à joindre la clarté à la plus grande brièveté»: la plupart des recettes font moins d’une dizaine de lignes.

Le lecteur du XXIe siècle sera étonné de l’absence de toute mention de quantités précises ou de temps de cuisson dans ces recettes. Point de kilos, de grammes, ni de décilitres ou de centilitres pour élaborer un «ragoût de cardons», des «perches en salade» ou des «merluches à la Savoyarde». Aucun minutage pour les mille et une façon d’apprêter le dindon: à la princesse, «en salmi» ou à l’essence aux oignons. Car «les goûts, en général, [sont] si variés, si différents, [qu’]il est impossible de les fixer d’une manière absolue, non plus que le degré de cuisson, les uns aimant les viandes plus cuites, les autres moins; les uns craignant le sel, d’autres le poivre, & quelques-uns ne trouvant de goût qu’à ce qui est bien fourni». Et rien ne remplace «un palais délicat [qui] est la règle la plus sûre en fait d’assaisonnement».

Dans un «Avant-propos» de quatre pages l’auteur reconnaît que nous devons beaucoup à la cuisine française. Certaines préparations portent d’ailleurs explicitement la mention «à la française», «à la Provençale», «à la Périgord». On y trouve aussi les beignets à la mode de Lyon, les biscuits de Savoie ou les fameux crozets de la même région. L’année de la parution de l’ouvrage, Genève est d’ailleurs réuni au territoire de la République française et devient, pour quelques années, le chef-lieu du département du Léman.

Quelques rares recettes s’ouvrent toutefois sur les autres cuisines européennes, comme les préparations «à l’allemande», «à l’italienne», le jambon de Mayence, la sauce à la hollandaise, ou à l’anglaise.

Et notre cuisinière de se préoccuper de notre santé, de notre portemonnaie et du gaspillage, puisqu’elle a eu soin de sélectionner des préparations «qui peuvent flatter le goût sans nuire à la santé et plus particulièrement encore à ménager le double intérêt de ceux qui veulent une cuisine saine & peu dispensieuse» avec des ingrédients «qu’on laisseraient gâter, faute d’en savoir tirer parti». «Et il n’arrive que trop, encore, que l’on consomme beaucoup plus d’assaisonnement qu’il ne faudrait pour bien faire».

Certaines recettes nous parlent encore. D’autres moins, comme la «rouelle de bœuf aigre», les «amourettes» de veau, la capilotade de veau, les fressures de veau, le pourpier, les «rebiolons», ou le «choumac»: dessert à base de pain et de petits raisins de passules.

Quelques recettes ne manqueront pas de nous surprendre, comme ces oreilles de veau farcies qu’il faut bien peler ou cette tête d’agneau dont il ne faut pas oublier d’ôter les mâchoires et le museau. Ou ce «cervelat d’une demi-tête de cochon» qui n’a rien à voir avec notre plat national, mais fait bien référence à la tête marbrée, qui ne peut se garder que quinze jours, voire trois semaines, s’il fait bien froid.

D’autres recettes font référence à des chefs qui n’ont apparemment pas passé à la postérité: le cochon du père Douillet, dont il faut couper la tête, au cochon donc!

On aime aussi proposer de nombreuses variantes pour apprêter un même plat, peut-être les plus appréciés en cette fin du XVIIIe siècle: pas moins de onze façons de préparer les ris de veau, neuf pour le jambon, treize pour les œufs et huit pour les omelettes. Le tout accompagné de 56 sauces différentes!

Reste à savoir si les «racines jaunes frites» que l’on doit faire bouillir avant de les «frire lentement dans la poële noire» sont les ancêtres de nos fameuses frites. Peu probable tout de même, car elles doivent être accompagnées d’une sauce au beurre frais, jaune d’œuf et crème. Pas très léger tout ça!

Il faut tout de même croire que ces recettes plaisaient, car La Cuisinière aura grand succès et sera enrichie et rééditée à au moins sept reprises jusqu’en 1864, avant de céder la place en 1889 à La Cuisine des familles de Louis Maillard. Une autre histoire.

Commentaires

Poster votre commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec